「生ごみ処理機って本当に必要なの?」

「買ったら後悔しないかな?」

「他の方法で生ごみを処理できないの?」

そんな疑問を抱えているあなたへ。

生ごみ処理機はごみの量を減らし、臭いを抑える便利なアイテム ですが、実際に導入を検討すると、「価格が高い」「メンテナンスが必要」「本当に使いこなせるのか」など、不安に感じる点もあるかもしれません。

この記事では、生ごみ処理機のメリット・デメリットを整理し、本当に必要かどうかを判断するためのポイント を詳しく解説します。

さらに、「処理機を買う場合の最適な選び方」や「生ごみ処理機を使わない代替方法」 も紹介するので、自分に合った方法が見つかるはずです。

- 生ごみ処理機のメリット・デメリットが明確になる

- どんな家庭に生ごみ処理機が向いているのかがわかる

- 生ごみ処理機の助成金制度や、購入費用を抑える方法がわかる

- 生ごみ処理機を使わない生ごみ処理の方法も比較できる

生ごみ処理機は、購入して良かったと感じる人もいれば、思ったより使わなかったと感じる人もいます。

大切なのは、あなたの生活スタイルに合っているかどうか。

この記事を読めば、生ごみ処理機の正しい選び方と、より効率的な生ごみ処理の方法が分かります。

後悔しない選択をするために、一緒に考えていきましょう!

生ごみ処理機の基礎知識

生ごみ処理機とは、家庭から出る生ごみを減量化や堆肥化するための家電です。

それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

生ごみ処理機の特徴は?

生ゴミ処理機は、キッチンで出る野菜くずや食べ残しを、専用の機械に入れるだけで処理できます。

- 生ゴミを乾燥させる

-

高温の風やヒーターで水分を飛ばし、生ゴミをパリパリに乾燥させます。乾燥することで体積が小さくなり、臭いの発生を防ぐ ことができます。

- バクテリアで分解する

-

一部の生ゴミ処理機には微生物(バクテリア)を使って生ゴミを分解 する機能があります。これにより、生ゴミを自然の力で小さくすることができます。

- 脱臭機能で臭いを抑える

-

フィルターや活性炭を使って、生ゴミ特有のイヤな臭いを減らす 機能があります。これにより、室内に置いても快適に使えます。

- 生ゴミの量を減らす

-

生ゴミは水分を多く含んでいるため、乾燥させたり分解することで、元のゴミの1/10~1/100にまで減量 できます。これにより、ゴミ出しの回数が減る ので、手間も少なくなります。

生ゴミ処理機は、ゴミの量を減らし、臭いを防ぐことで、キッチンを清潔に保つ役割 があります。

生ゴミを乾燥・分解することで、ゴミ袋がかさばらず、ゴミ出しの回数を減らせる のが大きなメリットです。

また、処理機を使うことで、生ゴミの焼却負担を軽減し、堆肥として再利用することも可能 になり、環境にも優しい生活ができます。

どんな種類があるの?

| 処理方式 | 仕組み | メリット | デメリット | 適している人 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 温風やヒーターで生ゴミの水分を飛ばし、乾燥させる | ・ゴミの量が約1/5~1/10に減る ・臭いを大幅に軽減できる ・軽量で捨てやすい | ・電気代がかかる(1回約10円~30円) ・水分の多い生ゴミは処理しにくい ・完全な分解はしない | ・ゴミの量を減らしたい人 ・臭いを抑えたい人 ・手軽に処理したい人 |

| バイオ式 | 微生物(バクテリア)の力で生ゴミを分解・消滅させる | ・生ゴミをほぼゼロにできる ・堆肥として再利用可能 ・電気代がかからない(撹拌用モーターを使う機種もあり) | ・こまめな管理(バクテリアの活性化)が必要 ・肉・魚など一部処理しにくいゴミがある ・設置場所を選ぶ(屋外向けが多い) | ・堆肥を活用したい人 ・環境に配慮したい人 ・ランニングコストを抑えたい人 |

| ハイブリッド式 | 乾燥+バイオの2つの方式を組み合わせ、生ゴミを分解・減量 | ・生ゴミをしっかり分解&減量できる ・臭いがほとんど出ない ・手間が少なく、管理が簡単 | ・価格が高め(高機能なため) ・定期的なバイオ材の交換が必要 | ・手軽に生ゴミ処理したい人 ・臭いを抑えつつ、しっかり分解したい人 ・維持費がかかっても手間をかけたくない人 |

引用元:テラル株式会社

生ゴミ処理機は、手軽さを求めるなら乾燥式、環境に配慮するならバイオ式、両方の利点を活かしたいならハイブリッド式が適しています。

どの方式も一長一短があり、ゴミの処理方法だけでなく、維持費や手間、設置環境を考慮して選ぶことが重要です。

目的に応じた選択をすることで、快適に活用できます。

生ごみ処理機がいらないと言われる理由5つ

生ごみ処理機が不要とされる主な理由は、初期費用や維持費、設置スペースの確保、他の生ごみ処理方法の存在などが挙げられます。

これらの理由について詳しく解説していきます。

初期費用や維持費がかかる

生ごみ処理機の導入には、初期費用は数万円から十数万円程度かかります。

また電気代や、消耗品の費用が負担となり、導入をためらう方もいます。

有名な生ごみ処理機3社の本体価格・消耗品費用・電気代をまとめました。

3社の消耗品費比較

| 生ごみ処理機 | 処理方法 | 本体価格 | 消耗品費 | 消耗品の交換頻度 |

|---|---|---|---|---|

ルーフェン | 乾燥式 | 66,000円 | フィルター 3,388円、2個 | 3ヶ月~6ヶ月 |

パリパリキュー  | 乾燥式 | 49,500円 | フィルター 6,270円、2個 | 4ヶ月~9ヶ月 |

ナクスル | ハイブリット式 | 139,700円 | UVランプ 16,500円、1本 バイオ材:8,800円 | UVランプ 1年~2年 バイオ材 適切に使用すれば交換不要(使用不能時のみ交換) |

3社の電気代比較

| 商品名 | 処理方式 | 消費電力 | 電気代目安(1日) | 電気代目安(1か月) | 電気代目安(1年) |

|---|---|---|---|---|---|

ルーフェン | 乾燥式 | 50~130W | 約20円 | 約600円 | 約7,300円 |

パリパリキュー | 乾燥式 | 300W | <パリパリモード> 約33~52円 <ソフトモード> 約19~26円 | <パリパリモード> 約1,065~1,560円 <ソフトモード> 約570~780円 | <パリパリモード> 約12,045~18,980円 <ソフトモード> 約6,840~9,360円 |

ナクスル  | ハイブリット式 | 60W | 約27~40円 | 約800~1,200円 | 約9,600~14,400円 |

初期費用が高く感じるかもしれませんが、自治体によっては助成金が出る制度 があります。

購入前に自治体のサイトをチェックしておきましょう。

設置スペースが必要

生ごみ処理機は、設置場所や定期的なメンテナンスが必要です。

特に屋内設置型の場合、キッチンやベランダなどのスペースを確保する必要があります。

生ごみ処理機3社のサイズ比較

| 製品名 | サイズ(幅×奥行×高さ) | 重量 |

|---|---|---|

| ルーフェン | 27cm × 27.5cm × 35cm | 6kg |

| パリパリキュー | 23cm × 27cm × 27cm | 4.1kg |

| ナクスル | 38.5cm × 43cm × 58cm | 18kg(バイオ材を含む) |

また、生ごみ処理機は家電なので、電源の確保は必須です。

定期的なメンテナンスが必要

生ゴミ処理機は、定期的なメンテナンスをしないと性能が低下する可能性があります。

- 処理槽の掃除が必要

-

乾燥式やハイブリッド式の生ゴミ処理機では、処理後のカスや粉末が内部にたまる ことがあります。これを放置すると、異臭の原因になったり、故障のリスク が高まります。1ヶ月に1回程度、内部を拭き取ると長く使えます。

- バイオ式は微生物の管理が必要

-

バイオ式やハイブリッド式の場合、微生物(バクテリア)が生ゴミを分解するため、適切な環境を維持する必要があります。

- 水分や温度を適正に保つことが重要

- バイオ材(微生物の住処)を定期的に補充

放置するとバクテリアの働きが弱まり、分解がうまくいかなくなることがあります。

生ゴミ処理機は便利ですが、定期的な掃除や部品交換をしないと、臭いが出たり故障の原因になります。

しかし、こまめにお手入れすれば、長く快適に使うことができます。

購入を検討している場合は、どのくらいのメンテナンスが必要か事前に確認することが大切 です!

処理できないゴミがある

生ゴミ処理機はすべての生ゴミを処理できるわけではありません。

以下の表に、ごみの中でも「絶対NG」 と 「注意が必要」 を区別しました。

| 分類 | 具体例 | 処理できない理由 | 処理の可否 |

|---|---|---|---|

| 硬いもの | 牛骨・鶏の大きな骨、カニやエビの殻、貝殻(アサリ・ハマグリ・ホタテ) | 機械が詰まりやすく、刃が摩耗・故障の原因になる | 絶対NG |

| 油分が多いもの | 揚げ油、バター、マヨネーズ、大量のドレッシング | 機械内部にこびりつき、臭いや故障の原因になる | 少量ならOK(控えめに) |

| 水分が多いもの | 味噌汁、スープ、ジュース、ヨーグルト、ゼリー | 乾燥処理がうまくできず、処理時間が長くなる | 水気を切ればOK |

| プラスチック・紙類 | プラスチック袋、ビニール、アルミホイル、割り箸、紙ナプキン | 機械が分解・処理できず、故障や詰まりの原因になる | 絶対NG |

| 小さな骨や軟骨 | 魚の小骨、鶏の軟骨 | 機種によっては処理可能だが、大きな骨はNG | 機種による(説明書を確認) |

| その他 | ガラス・金属、陶器類 | 硬すぎて処理できず、機械の破損につながる | 絶対NG |

引用元:パナソニック株式会社

- 大きなゴミは細かくしてから入れる(例:野菜の芯を切る)

- 水分が多いものは水気を切ってから入れる

- 取扱説明書を確認し、NGなものは入れない

硬いもの、油分の多いもの、水分の多いもの、プラスチック類は避ける必要があります。

購入前にどの種類のゴミが処理できるのか確認することが大切 で

他の方法でも生ごみを処理できる(自治体回収・コンポスト・冷凍保存)

生ごみ処理機を使わなくても、以下の方法で生ごみを処理することが可能です。

- 自治体の回収:多くの自治体では、生ごみを含む可燃ごみの定期回収を行っています。

- コンポスト:庭やベランダで生ごみを堆肥化する方法です。電気を使わず、環境に優しい手段として注目されています。

- 冷凍保存:生ごみを冷凍して臭いや腐敗を防ぎ、ゴミ出しの日まで保管する方法です。

これらの方法を活用することで、生ごみ処理機を導入しなくても生ごみの問題を解決できる場合があります。

生ごみ処理機のメリット

生ごみ処理機には、ごみの減量や臭い対策といったメリットがある一方で、コストや使用制限といったデメリットもあります。

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

ごみの量を減らせる

生ごみ処理機は、生ごみの水分を蒸発させたり、微生物の力で分解したりすることで、体積や重量を大幅に減らす ことができます。

例えば、生ごみは水分を多く含んでおり、実は約80%が水分。

これを処理機で乾燥させると、軽くて小さくなるため、ゴミ袋の使用量が減ります。

機種によりますが、生ごみの量を1/5〜1/10程度にまで減らせますよ。

臭い対策

生ごみは時間が経つと、雑菌やカビが繁殖して腐敗 します。

このとき発生するアンモニアや硫黄化合物 などのガスが、生ごみ特有のイヤな臭いの原因です。

特に、ゴキブリにとって生ごみは最高のえさ場です。

- ゴキブリは嗅覚が鋭い → わずかな生ごみの臭いにも敏感に反応する。

- 腐敗臭に含まれるフェロモンに引き寄せられる → ゴキブリは発酵食品や腐敗したものの臭いを好む。

- 湿った環境を好む → 水分を含んだ生ごみの臭いがある場所は、ゴキブリにとって生存しやすい環境。

- ゴミ箱や排水口周りに隠れやすい → 臭いの強い場所にはエサがあると学習し、繁殖の拠点になる。

生ごみ処理機は、生ごみを乾燥させたり、分解したりすることで腐敗を防ぎ、臭いの発生を抑える ことができます。

堆肥にできる

バイオ式の生ごみ処理機には、特殊な微生物を含んだ「バイオ材(分解材)」 が入っています。

このバイオ材の中には、有機物を分解する微生物(バクテリア) がたくさん生息しており、生ごみを分解しながら最終的に栄養価の高い堆肥 へと変化させます。

微生物による生ごみの分解プロセス

- キッチンで出た生ごみ(野菜くず・果物の皮・ごはんの残りなど)を処理機に入れる。

- 肉や魚の骨、貝殻、プラスチックなどは分解できない ため、事前に取り除く。

- 処理機の撹拌羽根(かくはんはね) が回転し、生ごみとバイオ材を均等に混ぜる。

- これにより、生ごみがバイオ材の中に埋まり、微生物が分解しやすくなる。

- バイオ材に含まれる微生物(バクテリア)が、生ごみに含まれる有機物(炭水化物・たんぱく質・脂肪)を分解し始める。

- このとき、水分・二酸化炭素(CO₂)・熱エネルギー が発生し、生ごみの形状が変化していく。

- 適度な温度(約40~60℃)を保つことで、微生物の働きを活発化 させる。

- 微生物が生ごみをどんどん分解することで、生ごみの体積が減少する。

- 完全に分解されると、バイオ材の一部として堆肥の元になる。

- しっかり管理すれば、バイオ材を長期間交換せずに使用できる。

- 分解が進んだ堆肥は、一定期間経過後に処理機から取り出すことができる。

- この堆肥は、家庭菜園やガーデニングの土に混ぜることで、植物の栄養源として活用可能。

この仕組みをうまく活用することで、生ごみを減らしつつ、家庭菜園やガーデニングの土壌改良にも役立てる ことができます。

「生ごみを無駄なく再利用したい」「ゴミを出さずにエコな生活をしたい」という人には、バイオ式の生ごみ処理機(例:ナクスル)が最適です。

生ごみ処理機の口コミ・体験談

実際に生ごみ処理機を購入した人の意見を見てみると、満足している人と不要と感じた人の両方がいます。

それぞれの口コミを詳しく見ていきましょう。

ネガティブな意見

生ごみ処理機を使って

— ローゼンYUI (@poruteri64) December 18, 2024

玄関でマット作ってたら、

家中 異臭で充満してしまい

めちゃ怒られた😅 pic.twitter.com/8DCN9SLMsQ

生ゴミ処理機のルーフェンってやつ買って使ってみたけど、ほんのり生ごみの匂いがキッチン周りに残ってマジでゲンナリしてる。機械の中で乾燥させるんだけどその際に外に出た生ゴミの成分含んだ水分がどこかに付着してるけどその場所がわからずにここ二日間ずっと探しては拭いてを繰り返してる。最悪

— ラフィン a.k.a azzurri (@laughandpeace45) February 2, 2025

なんか独特の匂いしますね…

— M@平屋風の二階建て (@hirayamitaina) January 11, 2025

冷凍の方もゼロにはならないのですが😅

でも処理が簡単。

何より見た目が良いです。

生ゴミ処理機はパナソニックも出してますが…価格が高い上になんかカッコよく見えない💦

- 処理中や処理後に生ゴミの臭いが残ることがある

- 乾燥過程で発生する蒸気が室内にこもり、異臭の原因になる場合がある

- 処理機内部や周辺に臭いが付着し、掃除が大変なことがある

- デザインや見た目の好み、価格面で不満を感じる人もいる

- 完全に臭いをなくすのは難しく、冷凍保存と比較してもゼロにはならない

生ゴミ処理機は、ゴミの減量や処理の手軽さという利点があるものの、臭いが完全にはなくならず、処理中に室内へ広がることがある点がデメリットとして指摘されています。

特に乾燥式は、処理過程で発生する水分がどこかに付着し、それが臭いの原因となるケースがあるため、定期的な掃除が必要です。

また、デザインや価格面に不満を感じる声もあり、選ぶ際は機能性だけでなく見た目やコストも考慮することが重要です。

ポジティブな意見

この生ごみ処理機のLOOFEN…

— 猫瀬乃しん🐈🎩 (@nekozenoshin) November 23, 2024

こやつやりおるぞ…

生ゴミパリッパリになるし、なんなら素材そのもののいい匂いがする。

これ粉砕してプランターに追加したらいい土ができるのでは…? pic.twitter.com/S6FDZSvyra

NAXLU(ナクスル)1回目の内容物取り出し。燃えるごみ。

— ひる (@hiruandon2nd) January 21, 2025

約半年だから想定よりだいぶ早いか🤔

人が食べて消化できる物なら土様に分解する生ごみ処理機。

これマジで買ってよかった。調理生ゴミは基本全部投入できるし、卵殻や魚の骨、ケンタ程度の鶏骨も分解。残飯も。圧倒的な生ゴミ削減よ🙌 pic.twitter.com/3oP3WOspIa

出汁を取った後の蟹の殻を生ごみ処理機に掛けたら、想像以上に粉になってた。ゴミの量減らせてるので、導入して良かった。畑に撒いてきた。 pic.twitter.com/M4HbS5SpC0

— ばし (@bashi_hrkawaii) January 7, 2025

- 処理後の生ゴミがパリパリ・粉状になり、驚くほど水分が飛ぶ

- 処理後のゴミに臭いがほぼなく、素材そのものの良い香りが残る場合もある

- 堆肥として再利用しやすく、プランターや畑で活用できる

- 卵殻・魚の骨・残飯など、幅広い生ゴミを処理できるため、ゴミの削減効果が高い

- 処理頻度が想定より少なく済み、メンテナンス負担が少ない

生ゴミ処理機は、ゴミの水分をしっかり飛ばして体積を減らし、臭いの軽減や処理のしやすさに優れているという点で高評価を得ています。

また、処理後の生ゴミを堆肥化しやすく、環境に優しい使い方ができる点も魅力です。

幅広い生ゴミを処理できることで、キッチンの衛生環境が改善され、ゴミ出しの負担を大きく減らす効果も期待できます。

生ごみ処理機を使わない生ごみの処理方法

生ごみ処理機を使わずに生ごみを処理する方法はいくつかあります。

特に注目されているのが「コンポスト」です。

ここではコンポストの仕組みや活用方法について解説します。

コンポストってなに?(仕組みや目的を分かりやすく解説)

コンポストとは、生ごみや落ち葉などの有機物を微生物の働きで分解し、堆肥にする仕組みのことです。

家庭でできる環境に優しい生ごみ処理方法のひとつです。

- 自然の力を利用 → 微生物が生ごみを分解して栄養たっぷりの肥料(堆肥)にする

- ごみの量を減らせる → 可燃ごみを減らし、環境負荷を軽減できる

- 家庭菜園やガーデニングに活用 → 作った堆肥を野菜や花の肥料にできる

- 種類がいくつかある → 屋外タイプ・室内タイプ・電動コンポスト など、自分に合ったものを選べる

コンポストが向いている人・向いていない人

コンポストは自然に生ごみを分解できる便利な方法ですが、すべての人に向いているわけではありません。

向いている人、向いてない人の特徴をまとめました。

| 向いている人 | 向いていない人 | |

|---|---|---|

| ごみの量を減らしたい | 生ごみを減らし、可燃ごみの量を少なくしたい | ごみの量はあまり気にしていない |

| 環境意識 | エコに関心があり、生ごみを再利用したい | エコよりも手軽さや便利さを重視したい |

| 堆肥の活用 | 家庭菜園やガーデニングをしており、堆肥を使いたい | 堆肥を使う予定がなく、処理後の生ごみをどうするか困る |

| 設置スペース | 庭やベランダなど、コンポストを置けるスペースがある | 置く場所がなく、室内の臭いや管理が気になる |

| 管理の手間 | 定期的に生ごみをかき混ぜたり、適切な管理ができる | 手間をかけたくない、放置して簡単に処理したい |

| 臭い・虫 | 臭いや虫の対策をしながら管理するのが苦にならない | 虫や臭いが発生するのが絶対に嫌 |

| 処理スピード | 1~3か月かけて堆肥を作るのに抵抗がない | すぐに生ごみを処理したい(電動処理機の方が向いている) |

コンポストを導入する前に、自分のライフスタイルと照らし合わせて検討しましょう!

コンポストを始める手順(準備・やり方・ポイント)

コンポストを始めるには、適切な準備が必要です。

ダンボールコンポストの材料

| 材料 | 用途・役割 |

|---|---|

| 段ボール箱 | コンポストの容器として使用(強度のある二重構造が理想) |

| ピートモス | 微生物が生ごみを分解しやすくするための基材 |

| くん炭(もみ殻燻炭) | 通気性を良くし、臭いを抑える効果がある |

| 補強用段ボール板 | 箱の強度を高めるために使用(底抜け防止) |

| 紙くず | 通気性を確保し、基材が底に溜まるのを防ぐ |

| ガムテープ | 段ボールの補強や隙間を塞ぐため |

| 防虫カバー(洗濯ネットなど) | 虫の侵入を防ぐために使用 |

以下の手順で進めていきましょう。

- 組み立て:みかん箱程度の大きさで、強度のある段ボール箱を用意し、組み立てます。

- 補強:底や角をガムテープでしっかりと補強し、二重底にして強度を高めます。

- 通気性の確保:風通しの良い場所に設置します。

- 雨や直射日光の対策:雨が直接当たらず、直射日光を避けられる場所を選びます。

- 基材の準備:ピートモスやくん炭などの基材を混ぜ合わせます。

- 投入量:段ボール箱の約3分の2の高さまで基材を入れ、スコップなどでかき混ぜて空気を含ませます。

- 生ごみの準備:野菜くずや果物の皮など、水分を軽く切った生ごみを細かく刻みます。

- 投入方法:基材の中央にくぼみを作り、生ごみを入れて基材をかぶせます。

- かき混ぜ:毎日1回、全体をかき混ぜて酸素を供給し、分解を促進します。

- 分解期間:約1~3か月で生ごみが堆肥に変わります。

- 熟成:堆肥を別の容器に移し、2週間~1か月程度熟成させます。

- 利用方法:完成した堆肥は、家庭菜園やガーデニングの土壌改良に活用できます。

コンポストと生ごみ処理機を比べてみた(お金・手間・効果)

生ごみ処理機とコンポストはそれぞれ特徴が異なります。どちらが自分に合っているのか比較してみましょう。

| 項目 | コンポスト | 生ごみ処理機 |

|---|---|---|

| 処理方法 | 微生物の力で生ごみを分解し、堆肥化する | 高温で乾燥させたり、バイオ材を使って分解する |

| 処理時間 | 1〜3か月程度かかる | 数時間〜1日で処理できる |

| 設置場所 | 屋外(庭・ベランダ)または室内 | 屋内(キッチンやダイニング) |

| ランニングコスト | ほぼゼロ(基材の追加が必要な場合あり) | 電気代・フィルター交換などの維持費がかかる |

| 臭いの対策 | 適切に管理すれば臭いは少ないが、管理を怠ると発生しやすい | 脱臭機能付きの機種が多く、臭いは少ない |

| 手間 | 定期的なかき混ぜや水分調整が必要 | 生ごみを入れるだけで完了 |

| メリット | 環境に優しく、ごみを資源(堆肥)にできる | すぐに処理でき、手間がかからない |

| デメリット | 分解に時間がかかり、管理が必要 | 電気代・消耗品のコストがかかる |

| 向いている人 | 家庭菜園やガーデニングをしていて、エコに関心がある人 | 手軽に生ごみを減らしたい人 |

- コンポストは堆肥化を目的とする人向け

- 電動生ごみ処理機は手間をかけずに生ごみを減らしたい人向け

それぞれの特徴を理解して、自分のライフスタイルに合った方法を選びましょう!

生ごみ処理機を選ぶときに気をつけること

生ごみ処理機を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。

これらを考慮することで、最適な生ごみ処理機を選ぶことができます。

家庭の生ごみの量に合ったものを選ぼう

生ごみ処理機を選ぶ際には、家庭で出る生ごみの量に適したサイズのものを選ぶことが重要です。

家庭の人数別|最適な生ゴミ処理機の容量ガイド

| 家庭の人数 | 1日の生ゴミ量(目安) | 推奨容量 | おすすめの設置場所 |

|---|---|---|---|

| 1~2人暮らし | 約0.5~1kg | 小型(1L~2L程度) | キッチンのカウンター上、シンク横 |

| 3~4人家族 | 約1~2kg | 中型(2L~4L程度) | キッチンの床、ベランダ |

| 5人以上の家庭 | 約2kg以上 | 大型(4L以上) | 屋外・ベランダ・ガレージ |

引用元:環境省

3~4人家族であっても、日々の生ゴミ処理をスムーズにするためには中型(2L~4L)が推奨されます。

ただし、外食が多い家庭や生ゴミが少ない場合は、小型(1L~2L)でも問題なく使えるため、家庭の生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。

生ごみの量に合わない処理機を選ぶと、すぐに満杯になったり、処理が追いつかないことがあるため、適切なサイズを選ぶようにしましょう

設置できる場所を考えよう

生ごみ処理機には屋内設置型と屋外設置型があります。

購入前に設置場所を確認し、適したタイプを選びましょう。

- 屋内設置型:キッチンやベランダに設置可能。コンパクトで使いやすいが、臭いや騒音に注意。

- 屋外設置型:庭やガレージなどに設置するタイプ。処理能力が高いが、天候や温度の影響を受ける場合がある。

- 生ゴミ処理機は電源が必要なため、コンセントの位置も事前にチェックする。

- 換気が必要な機種もあるため、通気性の良い場所を選ぶと臭いがこもりにくい。

- 屋外設置する場合は、防水・防塵対策が必要で、寒冷地では動作環境も確認すること。

設置場所の確保が難しい場合は、小型でスペースを取らない処理機を選ぶのも一つの方法です。

生ごみ処理機の具体的なサイズについては、「生ごみ処理機サイズ比較」をチェックしてください。

買う前に費用やランニングコストをチェックしよう

生ごみ処理機は購入費用だけでなく、ランニングコストもかかるため、長期的な費用を考慮することが大切です。

- 購入費用:小型タイプは2〜5万円、大型タイプは5〜15万円程度。

- 電気代:月々500円〜1000円程度。

- 消耗品代:フィルター交換やバイオチップの費用が必要な機種もある。

助成金制度を活用すれば、初期費用を抑えられる場合があるため、自治体の補助制度も確認しておきましょう。

自分のライフスタイルに合った機種を選び、上手に活用しましょう。

生ごみ処理機の具体的なサイズについては、「初期費用や維持費」をチェックしてください。

生ごみ処理機の助成金ってどんなもの?

生ごみ処理機の助成金制度は、家庭から出る生ごみを減らし環境を守るために、多くの自治体で行われています。

購入費用の一部を負担してもらえる制度で、支援額や条件は市町村ごとに異なります。

申請には、必要な書類を揃えて手続きを行う必要があります。

詳しくはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

助成金の対象者、条件、必要書類

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 必要書類 |

|

助成金を受けられる対象者には、自治体内に住んでいることや税金を滞納していないことが求められます。

また、処理機を自宅で使用することや購入後1年以内に申請する必要があります。

申請には自治体指定の書類や領収書が必要なので、購入時に保管しておくことが大切です。

詳しくはお住いの自治体の窓口やホームページで確認してください!

助成金の例【東京都・江東区】

東京都江東区の生ごみ処理機助成金の例をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 助成金額 |

|

| 申請方法 |

|

助成金の対象となるのは、江東区内に住居を有し、過去3年以内に同様の助成を受けていない方です。

購入後6か月以内に申請が必要で、助成金額は購入金額(税込)の2分の1(上限2万円)です。

ただし、付属品や送料、設置費用などは助成対象外となります。

申請時には、申請書や領収書、区内居住を証明する書類を提出する必要があります。

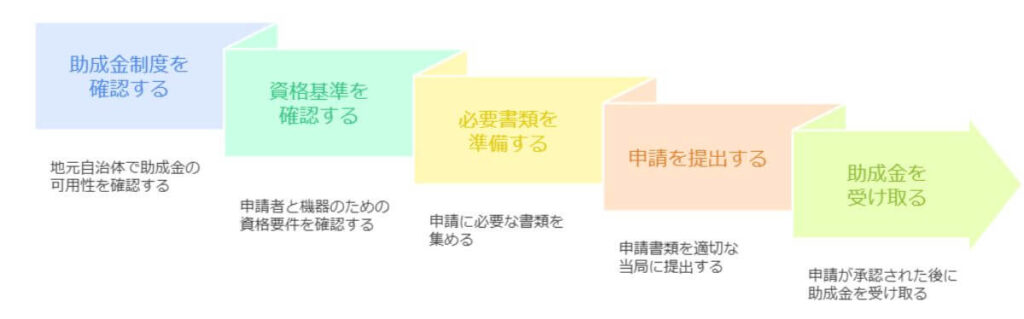

生ごみ処理機 助成金の申請方法

まず、各自治体によって助成金の有無や内容が異なるため、以下の方法で確認しましょう。

- 自治体の公式ウェブサイトを確認

- 市役所や区役所に直接問い合わせる

助成金を受け取るためには、以下の一般的な条件を満たす必要があります。

- 居住要件:申請者がその自治体内に住民登録をしており、実際に居住していること

- 対象機器:電気式や非電気式など、助成の対象となる生ごみ処理機の種類

- 申請期限:購入後一定期間内(例: 6か月以内)に申請が必要

- その他の条件::市税の滞納がないことや、過去に同様の助成を受けていないことなど

申請には以下の書類が一般的に必要です。

- 申請書:自治体指定の申請書。公式ウェブサイトからダウンロードできる場合がある

- 領収書:購入者名、購入店、購入日、購入品名、購入金額が記載されたもの

- 保証書または取扱説明書の写し:製品名称や型番が記載された部分のコピー

- その他:本人確認書類(免許証、保険証など)のコピーや、振込先口座の情報

必要書類を揃えたら、以下の手順で申請します。

- 提出方法:郵送または窓口での提出が一般的。自治体によってはオンライン申請に対応している場合もある

- 申請後の流れ:申請が受理されると、審査の後、指定の銀行口座に助成金が振り込まれる。振込までに1〜2か月程度かかることが多い

生ごみ処理機の助成金申請は、自治体によって条件が異なりますが、基本的には購入後の領収書や申請書などの書類を提出し、助成金の対象機器であることを確認します。

金額は自治体ごとに上限が決まっており、購入費の一部を補助する仕組みです。

申請期限や条件を必ず事前に確認し、不明点があれば自治体の窓口で相談するとスムーズに手続きできますよ。

生ごみ処理機はいらない?FAQ

- 生ごみ処理機は本当に必要?

-

生ごみ処理機は、ごみの減量や臭い対策に便利ですが、家庭によっては不要な場合もあります。生ごみの量や処理の手間を考えて、自分に合うか判断しましょう。

- 生ごみ処理機のメリットとデメリットは?

-

ごみの減量や臭い対策ができる点がメリットですが、導入費や電気代がかかること、メンテナンスが必要な点がデメリットです。コストや手間を考慮して選びましょう。

- 生ごみ処理機の種類にはどんなものがある?

-

乾燥式は手軽ですが電気代がかかり、バイオ式は堆肥化できますが管理が必要です。ハイブリッド式は両方の利点を兼ね備えていますが価格が高めです。

- 生ごみ処理機を使わない方法はある?

-

自治体の生ごみ回収を利用する、コンポストで堆肥化する、冷凍保存して臭いを抑える方法があります。これらを活用すれば処理機がなくても問題ありません。

- 生ごみ処理機の助成金はある?

-

自治体によっては購入費の一部を補助する助成金制度があります。条件や金額は異なるため、購入前に自治体の制度を確認しましょう。

生ごみ処理機はいらない?まとめ

- 初期費用が高く、助成金が出ない自治体もあるためコスト負担が大きい

- 電気代やフィルター交換などの維持費がかかり、ランニングコストが発生する

- 設置スペースを確保する必要があり、特に狭いキッチンでは邪魔になる

- 定期的なメンテナンスが必要で、掃除やフィルター交換の手間が発生する

- 乾燥式は電気代がかかり、バイオ式は管理が面倒で手間がかかる

- 魚の骨や貝殻、油分の多いゴミは処理できず、全ての生ごみを処理できるわけではない

- ゴミの量を減らせるが、自治体のごみ回収で十分な場合は不要

- コンポストや冷凍保存などの代替手段があり、必ずしも処理機が必要とは限らない

生ごみ処理機は便利ですが、全ての家庭に必要なわけではありません。

コストや手間、設置スペースを考えると「買ったけど使わなかった」というケースも。

自治体のごみ回収で問題ないなら、処理機はなくても十分です。

コンポストや冷凍保存など、他の方法と比較して最適な選択をしましょう。