生ごみ処理機の購入を検討されている方の中には、「本当に必要なのか」「後悔しないだろうか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

確かに、生ごみ処理機には初期費用やランニングコストがかかる、定期的なメンテナンスが必要、設置場所が限られるなどのデメリットがあります。

しかし、一方で生ごみの臭いや量を減らし、ゴミ出しの手間を軽減するなど、日常生活を快適にする多くのメリットも存在します。

この記事では、生ごみ処理機のメリット・デメリットを詳しく解説し、購入前に知っておくべきポイントをお伝えします。

これを読めば、自分の生活スタイルに合った選択ができるようになりますよ。

生ゴミ処理機の基礎知識

生ゴミ処理機は、家庭から出る生ゴミを効果的に処理し、ゴミの量を減らすための家電製品です。

これにより、悪臭の軽減や害虫の発生防止にも役立ちます。

生ゴミ処理機の基本機能と役割

生ゴミ処理機は、家庭で出る生ゴミを減らし、臭いやゴミ出しの手間を軽減するための家電 です。

キッチンで出る野菜くずや食べ残しを、専用の機械に入れるだけで処理できるので、とても便利です。

- 生ゴミを乾燥させる

-

高温の風やヒーターで水分を飛ばし、生ゴミをパリパリに乾燥させます。乾燥することで体積が小さくなり、臭いの発生を防ぐ ことができます。

- バクテリアで分解する

-

一部の生ゴミ処理機には微生物(バクテリア)を使って生ゴミを分解 する機能があります。これにより、生ゴミを自然の力で小さくすることができます。

- 脱臭機能で臭いを抑える

-

フィルターや活性炭を使って、生ゴミ特有のイヤな臭いを減らす 機能があります。これにより、室内に置いても快適に使えます。

- 生ゴミの量を減らす

-

生ゴミは水分を多く含んでいるため、乾燥させたり分解することで、元のゴミの1/10~1/100にまで減量 できます。これにより、ゴミ出しの回数が減る ので、手間も少なくなります。

生ゴミ処理機は、ゴミの量を減らし、臭いを防ぐことで、キッチンを清潔に保つ役割 があります。

生ゴミを乾燥・分解することで、ゴミ袋がかさばらず、ゴミ出しの回数を減らせる のが大きなメリットです。

また、処理機を使うことで、生ゴミの焼却負担を軽減し、堆肥として再利用することも可能 になり、環境にも優しい生活ができます。

処理方式の種類と特徴(乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式)

| 処理方式 | 仕組み | メリット | デメリット | 適している人 |

|---|---|---|---|---|

| 乾燥式 | 温風やヒーターで生ゴミの水分を飛ばし、乾燥させる | ・ゴミの量が約1/5~1/10に減る ・臭いを大幅に軽減できる ・軽量で捨てやすい | ・電気代がかかる(1回約10円~30円) ・水分の多い生ゴミは処理しにくい ・完全な分解はしない | ・ゴミの量を減らしたい人 ・臭いを抑えたい人 ・手軽に処理したい人 |

| バイオ式 | 微生物(バクテリア)の力で生ゴミを分解・消滅させる | ・生ゴミをほぼゼロにできる ・堆肥として再利用可能 ・電気代がかからない(撹拌用モーターを使う機種もあり) | ・こまめな管理(バクテリアの活性化)が必要 ・肉・魚など一部処理しにくいゴミがある ・設置場所を選ぶ(屋外向けが多い) | ・堆肥を活用したい人 ・環境に配慮したい人 ・ランニングコストを抑えたい人 |

| ハイブリッド式 | 乾燥+バイオの2つの方式を組み合わせ、生ゴミを分解・減量 | ・生ゴミをしっかり分解&減量できる ・臭いがほとんど出ない ・手間が少なく、管理が簡単 | ・価格が高め(高機能なため) ・定期的なバイオ材の交換が必要 | ・手軽に生ゴミ処理したい人 ・臭いを抑えつつ、しっかり分解したい人 ・維持費がかかっても手間をかけたくない人 |

引用元:テラル株式会社

生ゴミ処理機は、手軽さを求めるなら乾燥式、環境に配慮するならバイオ式、両方の利点を活かしたいならハイブリッド式が適しています。

どの方式も一長一短があり、ゴミの処理方法だけでなく、維持費や手間、設置環境を考慮して選ぶことが重要です。

目的に応じた選択をすることで、快適に活用できます。

コンポストと生ゴミ処理機の違い

コンポストと生ゴミ処理機は、どちらも生ゴミを減らすための方法ですが、処理の仕組みや使い方が異なります。

コンポストは、微生物の力を利用して生ゴミを自然に分解し、堆肥として再利用する方法です。

主に屋外やベランダに設置し、生ゴミを土に還す 仕組みです。

| 項目 | コンポスト | 生ゴミ処理機 |

|---|---|---|

| 処理方法 | 微生物の力で分解 | 電気で乾燥・分解・脱臭 |

| 処理時間 | 数週間~数ヶ月 | 数時間~1日 |

| 臭い対策 | 管理を怠ると臭いが発生 | 脱臭機能があり臭いを抑えられる |

| 維持費 | ほぼゼロ | 電気代や消耗品のコストがかかる |

| 設置場所 | 屋外(庭・ベランダなど) | 室内(キッチンなど) |

| 処理後の活用 | 堆肥として再利用できる | 基本的に廃棄するが、一部機種は堆肥化可能 |

生ゴミを処理する方法はライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう!

【購入前にチェック必須!】生ゴミ処理機のデメリット5つ

生ゴミ処理機は便利な家電ですが、いくつかのデメリットも存在します。

購入前にこれらの点を理解しておくことで、後悔することが無くなりますよ。

初期費用が高い

生ゴミ処理機は便利で衛生的な家電ですが、購入時の初期費用が高い という点がデメリットのひとつです。

- 本体価格が高め

-

生ゴミ処理機の価格は、約3万円~10万円 ほどかかるものが多く、高機能なモデルになるとさらに高額になります。乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式 のどれを選ぶかによっても値段が異なります。

- 高性能フィルターやバイオ材が使われている

-

生ゴミの臭いを抑えるフィルターや、微生物を活用するバイオ材 など、処理機の中には特別な技術が使われています。そのため、一般的な家電と比べてもコストがかかる傾向があります。

初期費用が高く感じるかもしれませんが、自治体によっては助成金が出る制度 があります。

購入前に自治体のサイトをチェックしておきましょう。

維持費がかかる(電気代・フィルター交換費用)

生ゴミ処理機は、ゴミを減らし、臭いを抑えてくれる便利な家電 ですが、使い続けるためには維持費がかかる というデメリットがあります。

- 電気代がかかる

-

生ゴミ処理機は、乾燥・分解・撹拌(かくはん) などの動作に電気を使います。特に乾燥式やハイブリッド式 は高温で乾燥させるため、1回の運転で約10円~30円程度の電気代 がかかることがあります。

- フィルター交換が必要

-

臭いを防ぐために、活性炭フィルターや脱臭フィルター を搭載している機種が多く、これらは定期的に交換 しなければいけません。費用は、1個あたり2,000円~5,000円程度 で、半年~1年ごとに交換が必要 です。

- バイオ材の補充が必要な機種もある

-

バイオ式やハイブリッド式の場合、微生物(バクテリア)の働き を活用して生ゴミを分解します。そのため、定期的にバイオ材を補充する必要があり、ランニングコストがかかります。

年間の維持費の目安

| 項目 | 年間費用の目安 |

|---|---|

| 電気代 | 約7,200円~21,600円(1日1回使用の場合) |

| フィルター交換 | 約4,000円~10,000円(3~6ヶ月ごとに交換) |

| バイオ材補充 | 約1,000円~8,000円(必要な機種のみ、3~6ヶ月ごとに補充) |

| 年間維持費の合計 | 約12,200円~39,600円 |

引用元:鎌倉市役所

具体的な費用は機種や使用状況によって異なるため、購入前に各機種の維持費を確認することをおすすめします。

定期的なメンテナンスが必要

生ゴミ処理機は、定期的なメンテナンスをしないと性能が低下する可能性があります。

- 処理槽の掃除が必要

-

乾燥式やハイブリッド式の生ゴミ処理機では、処理後のカスや粉末が内部にたまる ことがあります。これを放置すると、異臭の原因になったり、故障のリスク が高まります。1ヶ月に1回程度、内部を拭き取ると長く使えます。

- バイオ式は微生物の管理が必要

-

バイオ式やハイブリッド式の場合、微生物(バクテリア)が生ゴミを分解するため、適切な環境を維持する必要があります。

- 水分や温度を適正に保つことが重要

- バイオ材(微生物の住処)を定期的に補充

放置するとバクテリアの働きが弱まり、分解がうまくいかなくなることがあります。

生ゴミ処理機は便利ですが、定期的な掃除や部品交換をしないと、臭いが出たり故障の原因になります。

しかし、こまめにお手入れすれば、長く快適に使うことができます。

購入を検討している場合は、どのくらいのメンテナンスが必要か事前に確認することが大切 です!

処理できない生ゴミがある

生ゴミ処理機はすべての生ゴミを処理できるわけではありません。

以下の表に、ごみの中でも「絶対NG」 と 「注意が必要」 を区別しました。

| 分類 | 具体例 | 処理できない理由 | 処理の可否 |

|---|---|---|---|

| 硬いもの | 牛骨・鶏の大きな骨、カニやエビの殻、貝殻(アサリ・ハマグリ・ホタテ) | 機械が詰まりやすく、刃が摩耗・故障の原因になる | 絶対NG |

| 油分が多いもの | 揚げ油、バター、マヨネーズ、大量のドレッシング | 機械内部にこびりつき、臭いや故障の原因になる | 少量ならOK(控えめに) |

| 水分が多いもの | 味噌汁、スープ、ジュース、ヨーグルト、ゼリー | 乾燥処理がうまくできず、処理時間が長くなる | 水気を切ればOK |

| プラスチック・紙類 | プラスチック袋、ビニール、アルミホイル、割り箸、紙ナプキン | 機械が分解・処理できず、故障や詰まりの原因になる | 絶対NG |

| 小さな骨や軟骨 | 魚の小骨、鶏の軟骨 | 機種によっては処理可能だが、大きな骨はNG | 機種による(説明書を確認) |

| その他 | ガラス・金属、陶器類 | 硬すぎて処理できず、機械の破損につながる | 絶対NG |

引用元:パナソニック株式会社

- 大きなゴミは細かくしてから入れる(例:野菜の芯を切る)

- 水分が多いものは水気を切ってから入れる

- 取扱説明書を確認し、NGなものは入れない

硬いもの、油分の多いもの、水分の多いもの、プラスチック類は避ける必要があります。

購入前にどの種類のゴミが処理できるのか確認することが大切 です!

設置スペースの確保が必要

生ゴミ処理機を設置するには、ある程度のスペースが必要です。

- ① キッチンに置くスペースが必要

-

生ゴミ処理機は、炊飯器や電子レンジと同じくらいのサイズがあるため、キッチンに十分なスペースがないと置き場所に困ることがあります。特に、乾燥式やハイブリッド式のモデルは大型のものが多いため、設置前にサイズを確認することが重要です。

- ② 通気性の良い場所に置く必要がある

-

生ゴミ処理機は、臭いや湿気を逃がすために、ある程度空気の流れがある場所に設置するのが理想です。特にバイオ式の処理機は微生物が活動するため、換気が必要なことがあります。壁にぴったりつけず、適度なスペースを空けて設置しましょう。

- ③コンセントが必要(電動式の場合)

-

乾燥式やハイブリッド式は、電気を使って処理を行うため、コンセントが近くに必要です。延長コードを使うとコードが邪魔になることもあるため、設置場所を考慮することが大切です。

生ゴミ処理機を導入するには、キッチンや室内に適切な設置スペースを確保することが必要です。

設置場所の広さ・コンセントの有無・通気性 などを考慮して、適したモデルを選びましょう!

生ゴミ処理機のメリット

生ゴミ処理機を導入することで、家庭内の生ゴミ問題を効果的に解決できます。

具体的には、ゴミの量や臭いの軽減、害虫対策、キッチンの衛生環境の向上、環境への配慮、そして堆肥としての再利用など、多岐にわたるメリットがあります。

ゴミの量が減る

生ゴミ処理機を使用すると、家庭から出るゴミの量を大幅に減らすことができます。

生ゴミは約80~90%が水分でできているため、乾燥や分解によって水分を飛ばすことで、体積が1/5~1/10程度まで小さくなるからです。

- ① ゴミ袋が軽くなる

-

水分がなくなることで、生ゴミの重さが減り、ゴミ袋が軽くなります。

これにより、ゴミを出すときの負担が減り、持ち運びが楽になるというメリットがあります。 - ② ゴミ出しの回数が減る

-

生ゴミはかさばりやすく、ゴミ袋がすぐにいっぱいになる原因です。

しかし、生ゴミ処理機を使えばゴミの体積が減るため、ゴミ出しの回数を減らせます。

ゴミの量が減ることで、生活がより快適になります。

ゴミ出しの回数が減るだけでなく、臭いが抑えられ、家の中が清潔に保たれるのも大きなメリットです。

さらに、ゴミ袋の節約やゴミ捨ての負担軽減にもつながるため、長期的に見ても導入する価値のある家電です。

臭いを抑えられる

生ゴミは時間が経つと腐敗が進み、強い臭いを発生させるため、特に夏場や梅雨の時期には大きな悩みになります。

しかし、生ゴミ処理機を使えば、この臭いの原因を取り除くことができます。

- ① 生ゴミの水分を減らし、腐敗を防ぐ

-

生ゴミの嫌な臭いの主な原因は、水分の多さと雑菌の繁殖です。生ゴミ処理機の乾燥機能を使うと、水分が抜けて腐敗しにくくなり、悪臭を発生させる雑菌の増殖を防げます。

- ② 脱臭フィルターで臭いをブロック

-

多くの生ゴミ処理機には、活性炭フィルターや脱臭機能が搭載されており、処理中の臭いをしっかり吸収します。これにより、ゴミ箱のように生ゴミの臭いが部屋中に広がることがなく、快適な空間を保つことができます。

- ③ コバエや害虫の発生を防げる

-

生ゴミの臭いに引き寄せられるコバエやゴキブリの発生を防ぐ効果もあります。特に夏場は生ゴミを長時間放置すると、コバエが発生しやすくなるため、すぐに処理できる生ゴミ処理機は衛生面でも大きなメリットがあります。

生ゴミ処理機は、生ゴミの水分を減らし、臭いの原因を根本から抑えることができる家電です。

さらに、脱臭フィルターの働きで、処理中の臭いも気にならず、清潔なキッチン環境を保てます。

コバエや害虫の発生も防げるため、「臭いが気になる」「虫が嫌」という人には、害虫対策としてもおすすめですよ。

キッチンの衛生環境が向上する

生ゴミは放置すると雑菌が繁殖し、臭いや害虫の原因になるため、キッチンを衛生的に保つには、できるだけ早く処理することが大切です。

生ゴミ処理機を活用すれば、ゴミの放置時間を短縮でき、キッチンを快適な空間に保つことができます。

- ① 生ゴミの臭いや汚れが減る

-

キッチンの衛生環境を悪化させる原因のひとつが、生ゴミの臭いや汚れです。生ゴミ処理機は、生ゴミを乾燥・分解して臭いを防ぐため、キッチンの空気がクリーンな状態を維持できます。

- ② 雑菌の繁殖を抑え、清潔に保てる

-

生ゴミは湿気を含み、雑菌が繁殖しやすい環境です。処理機ですぐに乾燥・分解することで、細菌やカビの発生を防ぎ、衛生的なキッチン環境を維持できます。

生ゴミの管理がしやすくなり、清潔で快適な環境を維持しやすくなるメリットがあります。

環境に優しい生活ができる

生ごみ処理機の環境への配慮について、処理方法別にまとめました。

| 処理方式 | 特徴 | 環境への影響 |

|---|---|---|

| バイオ式 | 微生物の力で生ゴミを分解し、堆肥化する方式。 | – 生ゴミを堆肥として再利用でき、廃棄物の減量と資源循環に貢献。 – 電力消費が少なく、CO₂排出量が低い。 – 処理後の産物を家庭菜園などで活用可能。 |

| 乾燥式 | 高温で生ゴミを乾燥させ、体積を減らす方式。 | – 生ゴミの体積を大幅に減らし、廃棄量を削減。 – 処理が比較的迅速で、臭いの発生を抑制。 |

| ハイブリッド式 | 乾燥と微生物分解を組み合わせた方式。 | – 乾燥と分解の両方の利点を活かし、生ゴミの減量と堆肥化を同時に実現。 – 処理効率が高く、臭いの抑制効果も優れる。 |

引用元:一般社団法人 日本電機工業会

- バイオ式:環境負荷が最も低く、ゴミを完全に堆肥化できるため、廃棄物削減に貢献。電力消費も少ないが、管理や処理時間が必要。

- 乾燥式:ゴミの体積を減らし、焼却時のCO₂排出を抑えられるが、電力消費が高め。処理後のゴミは基本的に廃棄となるため、資源循環の面ではやや劣る。

- ハイブリッド式:バイオと乾燥の利点を組み合わせ、電力消費を抑えつつゴミ削減と堆肥化を両立。環境負荷はバイオ式よりやや高いが、乾燥式よりは低い。

バイオ式は、堆肥化によって資源循環が可能で、CO₂排出を抑えられるため、環境負荷が最も低いです。

乾燥式は、処理速度が速く手軽ですが、電力消費が多く、処理後のゴミは廃棄されるため、環境への配慮は限定的です。

ハイブリッド式は、ゴミ削減と堆肥化を両立でき、電力消費を抑えながら環境負荷を軽減できるバランスの取れた方式です。

どの方式を選ぶかは、処理速度・エネルギー消費・資源化のバランスを考慮することが大切です。

生ゴミ処理機の選び方

生ゴミ処理機を選ぶ際には、家庭のゴミの量や使い勝手、ランニングコストなどを考慮することが重要です。

これらのポイントを押さえておけば、購入後に「思っていたのと違う」と後悔することを防げます。

次に、それぞれのポイントを詳しく解説します。

家庭の生ゴミ量に合った容量を選ぶ

生ゴミ処理機を選ぶ際に、最も重要なのが家庭の生ゴミ量に合った容量を選ぶことです。

容量が小さすぎると、1回で処理しきれず何度も運転する必要があり、手間が増える可能性があります。

逆に、大きすぎると設置スペースをとり、無駄な電力消費につながることもあるため、適切なサイズを選ぶことが大切です。

家庭の人数別|最適な生ゴミ処理機の容量ガイド

| 家庭の人数 | 1日の生ゴミ量(目安) | 推奨容量 | おすすめの設置場所 |

|---|---|---|---|

| 1~2人暮らし | 約0.5~1kg | 小型(1L~2L程度) | キッチンのカウンター上、シンク横 |

| 3~4人家族 | 約1~2kg | 中型(2L~4L程度) | キッチンの床、ベランダ |

| 5人以上の家庭 | 約2kg以上 | 大型(4L以上) | 屋外・ベランダ・ガレージ |

引用元:環境省

3~4人家族であっても、日々の生ゴミ処理をスムーズにするためには中型(2L~4L)が推奨されます。

ただし、外食が多い家庭や生ゴミが少ない場合は、小型(1L~2L)でも問題なく使えるため、家庭の生活スタイルに合わせて選ぶことが重要です。

ランニングコストを考慮する(消耗品費・電気代)

乾燥式とハイブリッド式で有名な機種のランニングコストをまとめました。

3社の消耗品費比較

| 生ごみ処理機 | 処理方法 | 消耗品費 | 消耗品の交換頻度 |

|---|---|---|---|

ナクスル (NAXLU) | ハイブリット式 | UVランプ 16,500円、1本 カーボンフィルター 7,018円、2本 バイオ材:8,800円 | UVランプ 1年~2年 カーボンフィルター 交換時期の記載なし バイオ材 適切に使用すれば交換不要(使用不能時のみ交換) |

ルーフェン (loofen) | 乾燥式 | フィルター 3,388円、2個 | 3ヶ月~6ヶ月 |

パリパリキュー (PPC-11) | 乾燥式 | フィルター 6,270円、2個 | 4ヶ月~9ヶ月 |

3社の電気代比較

| 商品名 | 処理方式 | 消費電力 | 電気代目安(1日) | 電気代目安(1か月) | 電気代目安(1年) |

|---|---|---|---|---|---|

ナクスル (NAXLU) | ハイブリット式 | 60W | 約27~40円 | 約800~1,200円 | 約9,600~14,400円 |

ルーフェン (loofen) | 乾燥式 | 50~130W | 約20円 | 約600円 | 約7,300円 |

パリパリキュー (PPC-11) | 乾燥式 | 300W | <パリパリモード> 約33~52円 <ソフトモード> 約19~26円 | <パリパリモード> 約1,065~1,560円 <ソフトモード> 約570~780円 | <パリパリモード> 約12,045~18,980円 <ソフトモード> 約6,840~9,360円 |

ハイブリッド式は電気代がやや高めですが、バイオ材の交換がほぼ不要なため、消耗品コストを抑えられます。

一方、乾燥式(低消費電力タイプ)は電気代が最も安く、フィルター交換頻度も比較的長いため、維持費を抑えやすくなっています。

乾燥式(高消費電力タイプ)は消費電力が高いため電気代はかかりますが、処理能力が高い点が特徴です。

処理方式ごとのランニングコストのバランスを考慮し、選ぶことが重要になります。

設置スペースに適したサイズを選ぶ

設置場所を事前に確認し、適切なサイズの処理機を選びましょう。

| 機種のサイズ | 設置場所の例 | 処理できる生ゴミ量 |

|---|---|---|

| 小型(1L~2L) | キッチンのカウンター上、シンク横 | 1~2人暮らし向け(1日0.5~1kg程度) |

| 中型(2L~4L) | キッチンの床、収納スペース | 3~4人家族向け(1日1~2kg程度) |

| 大型(4L以上) | 室内の広めのスペース(※一部モデルは屋外設置可) | 5人以上の家庭向け(1日2kg以上) |

引用元: 株式会社ちくま精機

- 生ゴミ処理機は電源が必要なため、コンセントの位置も事前にチェックする。

- 換気が必要な機種もあるため、通気性の良い場所を選ぶと臭いがこもりにくい。

- 屋外設置する場合は、防水・防塵対策が必要で、寒冷地では動作環境も確認すること。

生ゴミ処理機は、基本的に室内設置が前提ですが、設置スペースの広さや使い勝手に応じて適切なサイズを選ぶことが大切です。

小型はキッチンで手軽に使え、中型は収納スペースや床置きに向いています。

大型モデルは広めの室内向けですが、一部屋外設置可能な機種もあります。

事前に設置場所を確認し、使いやすさを考慮して選びましょう。

生ゴミ処理機の導入事例と口コミ

生ゴミ処理機を導入した人のポジティブな口コミとネガティブな口コミを見ていきましょう。

ポジティブな口コミ

この生ごみ処理機のLOOFEN…

— 猫瀬乃しん🐈🎩 (@nekozenoshin) November 23, 2024

こやつやりおるぞ…

生ゴミパリッパリになるし、なんなら素材そのもののいい匂いがする。

これ粉砕してプランターに追加したらいい土ができるのでは…? pic.twitter.com/S6FDZSvyra

NAXLU(ナクスル)1回目の内容物取り出し。燃えるごみ。

— ひる (@hiruandon2nd) January 21, 2025

約半年だから想定よりだいぶ早いか🤔

人が食べて消化できる物なら土様に分解する生ごみ処理機。

これマジで買ってよかった。調理生ゴミは基本全部投入できるし、卵殻や魚の骨、ケンタ程度の鶏骨も分解。残飯も。圧倒的な生ゴミ削減よ🙌 pic.twitter.com/3oP3WOspIa

出汁を取った後の蟹の殻を生ごみ処理機に掛けたら、想像以上に粉になってた。ゴミの量減らせてるので、導入して良かった。畑に撒いてきた。 pic.twitter.com/M4HbS5SpC0

— ばし (@bashi_hrkawaii) January 7, 2025

- 処理後の生ゴミがパリパリ・粉状になり、驚くほど水分が飛ぶ

- 処理後のゴミに臭いがほぼなく、素材そのものの良い香りが残る場合もある

- 堆肥として再利用しやすく、プランターや畑で活用できる

- 卵殻・魚の骨・残飯など、幅広い生ゴミを処理できるため、ゴミの削減効果が高い

- 処理頻度が想定より少なく済み、メンテナンス負担が少ない

生ゴミ処理機は、ゴミの水分をしっかり飛ばして体積を減らし、臭いの軽減や処理のしやすさに優れているという点で高評価を得ています。

また、処理後の生ゴミを堆肥化しやすく、環境に優しい使い方ができる点も魅力です。

幅広い生ゴミを処理できることで、キッチンの衛生環境が改善され、ゴミ出しの負担を大きく減らす効果も期待できます。

購入後に後悔した点(ネガティブな口コミ)

生ごみ処理機を使って

— ローゼンYUI (@poruteri64) December 18, 2024

玄関でマット作ってたら、

家中 異臭で充満してしまい

めちゃ怒られた😅 pic.twitter.com/8DCN9SLMsQ

生ゴミ処理機のルーフェンってやつ買って使ってみたけど、ほんのり生ごみの匂いがキッチン周りに残ってマジでゲンナリしてる。機械の中で乾燥させるんだけどその際に外に出た生ゴミの成分含んだ水分がどこかに付着してるけどその場所がわからずにここ二日間ずっと探しては拭いてを繰り返してる。最悪

— ラフィン a.k.a azzurri (@laughandpeace45) February 2, 2025

なんか独特の匂いしますね…

— M@平屋風の二階建て (@hirayamitaina) January 11, 2025

冷凍の方もゼロにはならないのですが😅

でも処理が簡単。

何より見た目が良いです。

生ゴミ処理機はパナソニックも出してますが…価格が高い上になんかカッコよく見えない💦

- 処理中や処理後に生ゴミの臭いが残ることがある

- 乾燥過程で発生する蒸気が室内にこもり、異臭の原因になる場合がある

- 処理機内部や周辺に臭いが付着し、掃除が大変なことがある

- デザインや見た目の好み、価格面で不満を感じる人もいる

- 完全に臭いをなくすのは難しく、冷凍保存と比較してもゼロにはならない

生ゴミ処理機は、ゴミの減量や処理の手軽さという利点があるものの、臭いが完全にはなくならず、処理中に室内へ広がることがある点がデメリットとして指摘されています。

特に乾燥式は、処理過程で発生する水分がどこかに付着し、それが臭いの原因となるケースがあるため、定期的な掃除が必要です。

また、デザインや価格面に不満を感じる声もあり、選ぶ際は機能性だけでなく見た目やコストも考慮することが重要です。

助成金を受け取って家計の負担を削減しよう!

生ごみ処理機の助成金制度は、家庭から出る生ごみを減らし環境を守るために、多くの自治体で行われています。

購入費用の一部を負担してもらえる制度で、支援額や条件は市町村ごとに異なります。

申請には、必要な書類を揃えて手続きを行う必要があります。

詳しくはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

助成金の対象者、条件、必要書類

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 必要書類 |

|

助成金を受けられる対象者には、自治体内に住んでいることや税金を滞納していないことが求められます。

また、処理機を自宅で使用することや購入後1年以内に申請する必要があります。

申請には自治体指定の書類や領収書が必要なので、購入時に保管しておくことが大切です。

詳しくはお住いの自治体の窓口やホームページで確認してください!

助成金の例【東京都・江東区】

東京都江東区の生ごみ処理機助成金の例をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 |

|

| 条件 |

|

| 助成金額 |

|

| 申請方法 |

|

助成金の対象となるのは、江東区内に住居を有し、過去3年以内に同様の助成を受けていない方です。

購入後6か月以内に申請が必要で、助成金額は購入金額(税込)の2分の1(上限2万円)です。

ただし、付属品や送料、設置費用などは助成対象外となります。

申請時には、申請書や領収書、区内居住を証明する書類を提出する必要があります。

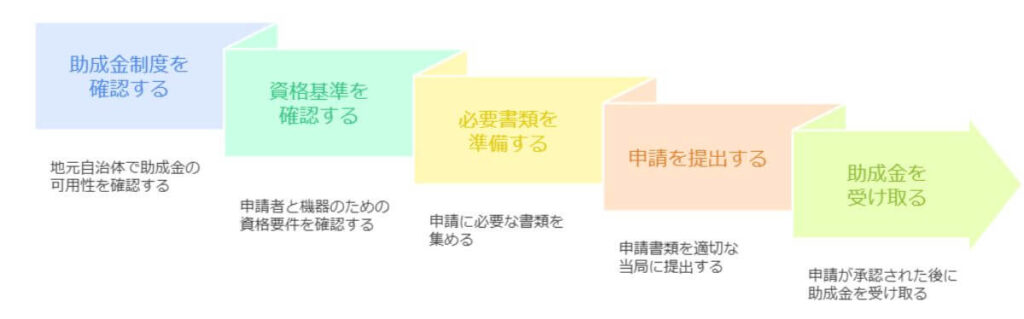

生ごみ処理機 助成金の申請方法

まず、各自治体によって助成金の有無や内容が異なるため、以下の方法で確認しましょう。

- 自治体の公式ウェブサイトを確認

- 市役所や区役所に直接問い合わせる

助成金を受け取るためには、以下の一般的な条件を満たす必要があります。

- 居住要件:申請者がその自治体内に住民登録をしており、実際に居住していること

- 対象機器:電気式や非電気式など、助成の対象となる生ごみ処理機の種類

- 申請期限:購入後一定期間内(例: 6か月以内)に申請が必要

- その他の条件::市税の滞納がないことや、過去に同様の助成を受けていないことなど

申請には以下の書類が一般的に必要です。

- 申請書:自治体指定の申請書。公式ウェブサイトからダウンロードできる場合がある

- 領収書:購入者名、購入店、購入日、購入品名、購入金額が記載されたもの

- 保証書または取扱説明書の写し:製品名称や型番が記載された部分のコピー

- その他:本人確認書類(免許証、保険証など)のコピーや、振込先口座の情報

必要書類を揃えたら、以下の手順で申請します。

- 提出方法:郵送または窓口での提出が一般的。自治体によってはオンライン申請に対応している場合もある

- 申請後の流れ:申請が受理されると、審査の後、指定の銀行口座に助成金が振り込まれる。振込までに1〜2か月程度かかることが多い

生ごみ処理機の助成金申請は、自治体によって条件が異なりますが、基本的には購入後の領収書や申請書などの書類を提出し、助成金の対象機器であることを確認します。

金額は自治体ごとに上限が決まっており、購入費の一部を補助する仕組みです。

申請期限や条件を必ず事前に確認し、不明点があれば自治体の窓口で相談するとスムーズに手続き

生ごみ処理機の後悔FAQ

- 生ゴミ処理機の主な役割は何ですか?

-

生ゴミ処理機は、家庭で発生する生ゴミを乾燥・分解し、ゴミの量を減らしながら臭いや害虫の発生を防ぐ家電製品です。ゴミ出しの手間を軽減し、環境にも優しいメリットがあります。

- 生ゴミ処理機の処理方式にはどのような種類がありますか?

-

生ゴミ処理機には、主に「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」の3種類があります。乾燥式は温風で水分を飛ばし、バイオ式は微生物が分解し、ハイブリッド式は両者を組み合わせた方式です。それぞれメリット・デメリットが異なるため、使用環境に応じて選ぶことが大切です。

- 生ゴミ処理機とコンポストの違いは?

-

生ゴミ処理機は電気を使ってゴミを乾燥・分解するのに対し、コンポストは微生物の力を利用し、自然に分解する方法です。処理時間や臭いの管理、設置場所などに違いがあり、手軽さを求めるなら生ゴミ処理機、環境に配慮したいならコンポストがおすすめです。

- 生ゴミ処理機のデメリットはありますか?

-

生ゴミ処理機には、初期費用が高い、電気代やフィルター交換などの維持費がかかる、定期的なメンテナンスが必要、処理できないゴミがある、設置スペースの確保が必要といったデメリットがあります。事前にこれらを理解し、自分に合った機種を選ぶことが重要です。

- どんな生ゴミでも処理できますか?

-

生ゴミ処理機で処理できるものとできないものがあります。例えば、硬い骨や貝殻、油分の多いもの、スープやジュースなど水分が多いもの、プラスチック類は処理できません。機種によって対応範囲が異なるため、購入前に確認することが大切です。

- ランニングコストはどれくらいかかりますか?

-

ランニングコストは、電気代・フィルター交換・バイオ材の補充などによって異なります。電気代は月に600円~1,500円程度、フィルター交換は半年ごとに2,000円~5,000円、バイオ材は機種によって異なりますが、数千円の費用がかかることがあります。

- 設置するために必要なスペースはどれくらいですか?

-

生ゴミ処理機のサイズは機種によって異なりますが、小型モデルならキッチンのカウンター上やシンク横、中型は床や収納スペース、大型は屋外やベランダなどに設置するのが一般的です。また、通気性の確保やコンセントの位置も考慮する必要があります。

生ゴミ処理機で後悔しないために!まとめ

- 処理方式の違いを理解し、自分に合ったものを選ぶ

- 初期費用と維持費をしっかり確認する

- 設置スペースを確保し、使い勝手を考慮する

- 処理できない生ゴミを事前に把握する

- メンテナンスの手間を理解しておく

生ゴミ処理機は、ゴミの減量や臭い対策に役立つ一方で、機種選びを間違えると「思ったより手間がかかる」「維持費が高い」と後悔することがあります。

特に、乾燥式・バイオ式・ハイブリッド式の違いを理解し、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

また、処理できない生ゴミや設置スペース、電気代・消耗品費用などのランニングコストも考慮しましょう。

購入前にしっかり調べることで、後悔せずに快適に使えます!